El silencio en la casa era distinto esa tarde. No era el silencio habitual de la soledad, ese que se acumula en las esquinas junto con el polvo de los años; era un silencio pesado, cargado de una urgencia eléctrica. Me llamo Carmen, tengo sesenta y cinco años y, hasta hace unas horas, pensaba que mi vida ya estaba escrita, sellada y archivada en el cajón de los recuerdos amargos.

Me divorcié hace cinco años. No fue uno de esos divorcios a gritos, con platos rotos y vecinos llamando a la policía. Fue peor. Fue un divorcio de desgaste, de palabras no dichas, de miradas que dejaron de cruzarse. Roberto, mi esposo durante cuarenta años, simplemente hizo una maleta una mañana de martes. No hubo grandes explicaciones. Solo un “ya no podemos seguir así” que flotó en el aire como una sentencia de muerte para nuestra historia.

Recuerdo vividamente el momento en que se fue. Estaba parado en el umbral de la puerta, con esa chaqueta marrón que yo le había regalado en nuestro vigésimo aniversario. Antes de salir, se giró. No me miró a los ojos, sino que fijó la vista en la mesa del comedor. Allí, sobre el mantel de encaje que mi madre tejió, dejó una tarjeta bancaria de color azul oscuro.

—Ahí hay tres mil pesos —dijo con la voz ronca, como si le costara sacar las palabras—. Es para ti. Úsalo si lo necesitas.

Y se fue.

Tres mil pesos. En ese momento, sentí que la sangre me hervía. ¿Cuarenta años de vida, de criar hijos, de construir un hogar, de aguantar enfermedades y celebrar triunfos, valían tres mil pesos? Me sentí humillada. Sentí que me estaba pagando por mis servicios, como si fuera una empleada a la que despides con una liquidación miserable.

El orgullo, ese viejo amigo que a veces es nuestro peor enemigo, se apoderó de mí. Tomé la tarjeta con la punta de los dedos, como si fuera un objeto contaminado, y la arrojé al fondo del cajón de mi mesita de noche, debajo de unas cartas viejas y un rosario roto.

—Nunca —me prometí a mí misma en voz alta, mientras las lágrimas finalmente comenzaban a brotar—, nunca voy a tocar ese dinero. Prefiero morirme de hambre que aceptar su limosna.

Han pasado cinco años desde ese día. Cinco años en los que aprendí a vivir sola, a dormir en el centro de la cama, a cocinar para uno. La vida no ha sido fácil. La pensión apenas alcanza para cubrir los servicios y la comida básica. He tenido que aprender a remendar mis abrigos y a buscar las ofertas en el mercado. Pero mi orgullo seguía intacto. La tarjeta seguía allí, en el mismo lugar, acumulando polvo y resentimiento. Roberto nunca llamó. Yo tampoco. Sabía por amigos en común que se había mudado al norte, que seguía trabajando, pero nada más. Nos convertimos en extraños con un pasado en común.

Sin embargo, la vida tiene una manera curiosa de ponernos a prueba, de doblarnos hasta que creemos que nos vamos a romper.

Esta mañana, el destino tocó a mi puerta, no con un golpe suave, sino con un estruendo. Una tubería maestra en la cocina reventó. El agua comenzó a inundar todo, arruinando el piso de madera que Roberto y yo habíamos instalado juntos hacía décadas. El fontanero, un hombre amable pero pragmático, me dio el presupuesto. La cifra me heló la sangre. Era mucho más de lo que tenía ahorrado. Mucho más de lo que podría conseguir vendiendo mis pocas joyas restantes.

Me senté en el sofá, con el sonido del agua goteando en un balde como un reloj macabro contando los segundos de mi desesperación. No tenía a quién recurrir. Mis hijos viven lejos y tienen sus propios problemas económicos; no quería ser una carga para ellos.

Fue entonces cuando mi mente voló hacia el cajón de la mesita de noche. La tarjeta.

La lucha interna fue feroz. Usar esa tarjeta significaba tragarme mis palabras, significaba aceptar esa última “limosna” de tres mil pesos. Pero miré mi casa, mi refugio, deshaciéndose por la humedad. No tenía opción. “Son solo tres mil pesos”, pensé con amargura. “No cubrirá ni la mitad de la reparación, pero al menos podré pagar los materiales para detener la fuga”.

Con las manos temblando, no por la edad sino por la vergüenza, abrí el cajón. Allí estaba. El plástico azul parecía burlarse de mí. La tomé. Estaba fría. Me puse el abrigo, agarré mi bolso y salí a la calle. El viento de otoño me golpeaba la cara, secando las lágrimas de impotencia que se me escapaban.

Caminé hacia el banco como quien camina hacia el patíbulo. Iba a retirar esos malditos tres mil pesos y cerrar ese capítulo para siempre. No sabía que, al cruzar las puertas de cristal de esa sucursal, mi vida estaba a punto de dar un vuelco que jamás, ni en mis sueños más locos, hubiera imaginado. Algo estaba por suceder, algo que cambiaría mi pasado, mi presente y mi futuro.

El banco estaba casi vacío. El aire acondicionado zumbaba suavemente, contrastando con el calor que sentía en mis mejillas. Me acerqué al cajero automático primero. Mis dedos dudaron sobre el teclado. ¿Cuál era el NIP? Hice memoria. Roberto siempre usaba fechas importantes. Probé con la fecha de nuestro aniversario.

Clac, clac, clac.

La pantalla parpadeó: “Clave incorrecta”.

Suspiré, sintiendo que el universo conspiraba en mi contra. Probé con su cumpleaños. Incorrecto. Me quedaba un intento antes de que la máquina se tragara la tarjeta. Cerré los ojos y pensé en él. ¿Qué fecha elegiría? De repente, una memoria vino a mí. El día que compramos nuestra primera casa. Fue el día más feliz de su vida, solía decir. Digité la fecha.

La pantalla cambió: “Bienvenido”.

Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Seleccioné la opción de “Retiro de efectivo”. Mi intención era sacar los tres mil pesos de una vez y tirar la tarjeta a la basura a la salida. Pero entonces, una curiosidad morbosa me invadió. Antes de retirar, ¿por qué no ver el saldo? Tal vez el banco había cobrado comisiones por inactividad y ya no quedaba nada. Tal vez debía dinero. Esa idea me aterró.

Presioné “Consultar Saldo”.

La máquina procesó la solicitud. Esos segundos se sintieron eternos. El zumbido mecánico, el pitido de la tecla… y entonces, los números aparecieron en la pantalla.

Me quedé paralizada.

Parpadeé. Me quité los lentes, los limpié con el borde de mi suéter y me los volví a poner. Los números seguían ahí. No podían ser ciertos.

La pantalla no mostraba 3,000 pesos. La pantalla mostraba una cifra con tantos ceros que tuve que contarlos con el dedo sobre el cristal frío del monitor.

Tres millones de pesos.

Sentí que las rodillas me fallaban. Me tuve que sostener de la máquina para no caer al suelo. “Debe ser un error”, pensé. “El sistema está fallando”. Miré a mi alrededor, esperando que alguien saliera con una cámara oculta o que el guardia de seguridad me dijera que me apartara. Pero nadie me miraba.

Cancele la operación con manos temblorosas y tomé la tarjeta. Necesitaba hablar con un humano. Necesitaba que alguien me dijera que estaba loca o que la máquina estaba rota.

Me dirigí a la ventanilla. La cajera, una joven de sonrisa amable llamada Lucía, me saludó.

—Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?

No me salía la voz. Simplemente le extendí la tarjeta y mi identificación.

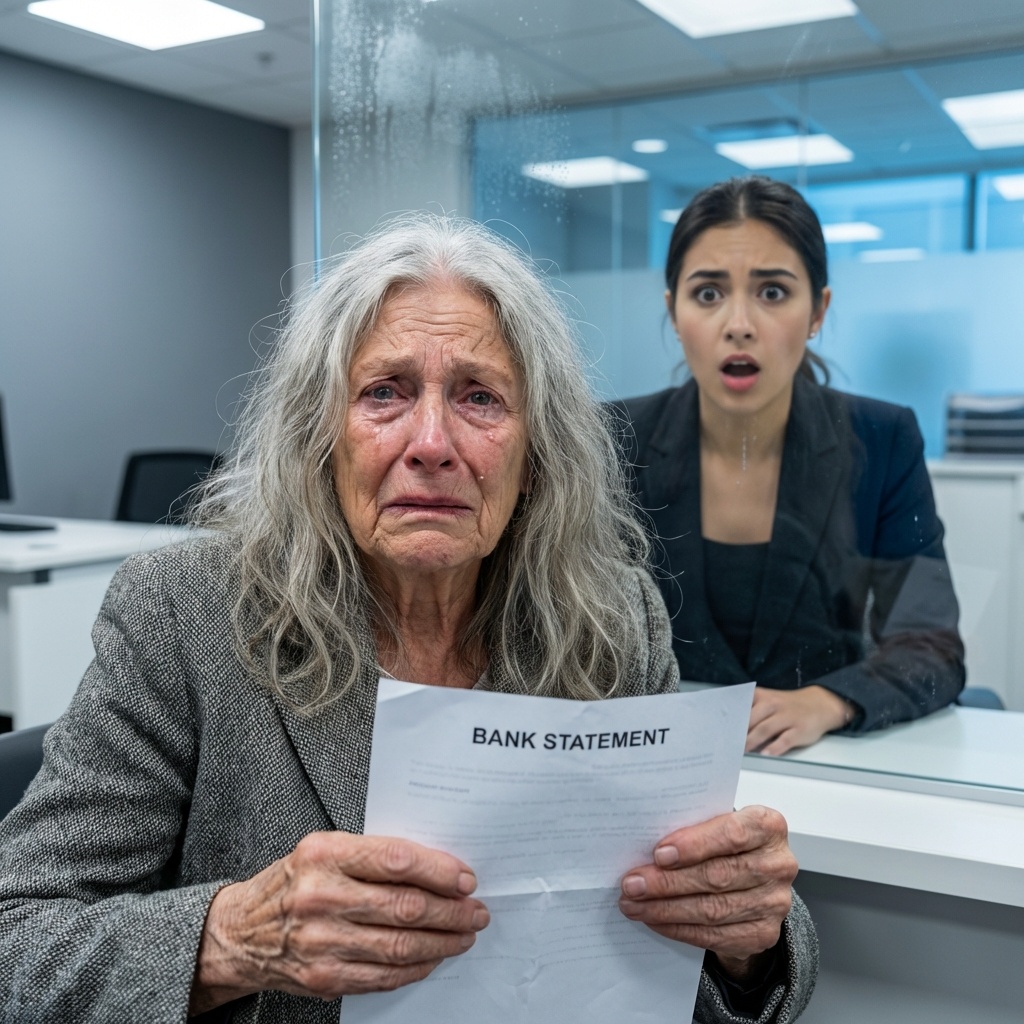

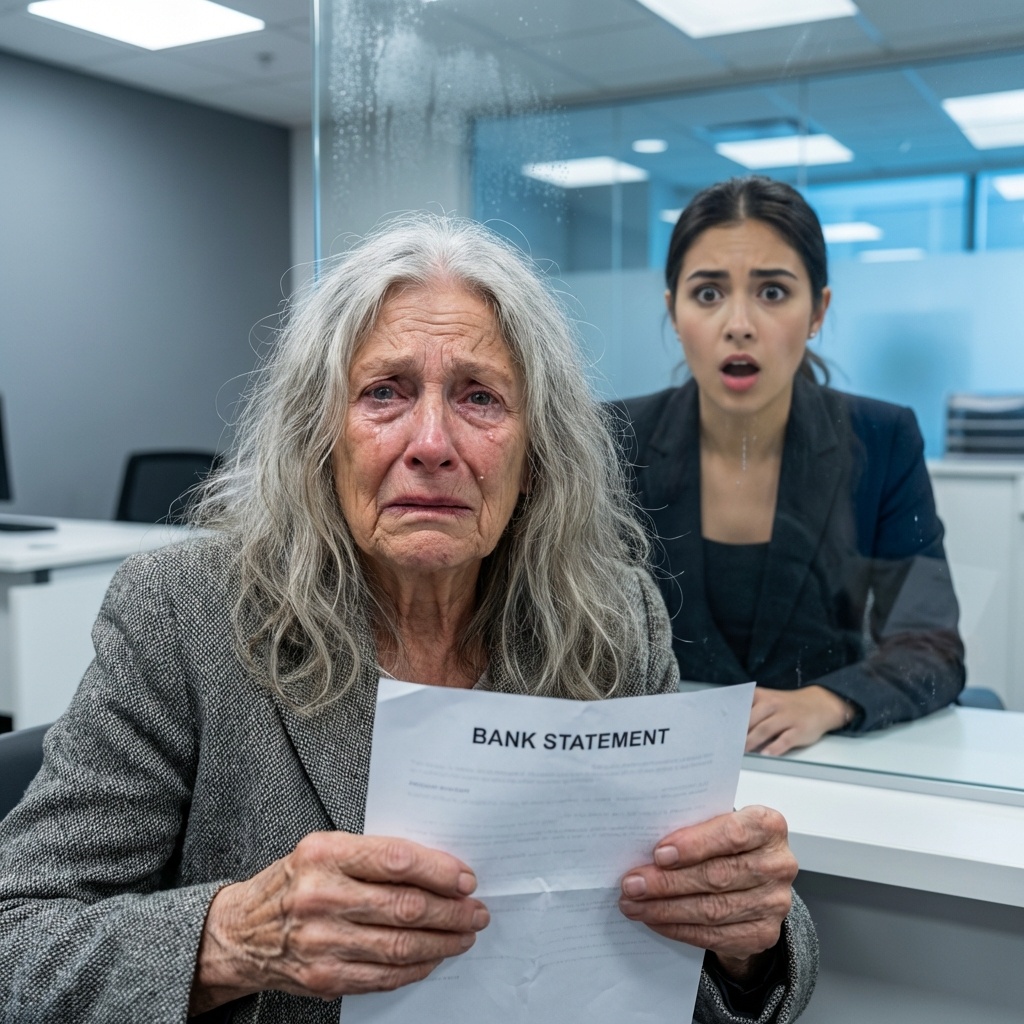

—Quiero… quiero revisar el estado de esta cuenta —susurré, con la garganta seca—. Creo que el cajero automático tiene un error. Dice que tengo… mucho dinero.

Lucía asintió profesionalmente y comenzó a teclear en su computadora. Su rostro estaba tranquilo, iluminado por la luz azul del monitor. De repente, sus cejas se levantaron. Dejó de teclear y me miró, luego volvió a mirar la pantalla, y finalmente me miró a mí con una expresión que no supe descifrar. ¿Era lástima? ¿Era sorpresa?

—Señora Carmen —dijo, suavizando la voz—, el cajero no tiene ningún error. El saldo es correcto. De hecho, con los intereses generados este mes, es un poco más alto.

—Pero… —balbuceé—, mi exesposo me dejó esta tarjeta hace cinco años con tres mil pesos. Nunca la toqué. ¿Cómo es posible? ¿Es dinero ilícito? ¿De dónde salió?

El pánico empezó a reemplazar la sorpresa. Roberto siempre fue un hombre honesto, un trabajador incansable, pero jamás fuimos ricos. Vivíamos al día. La idea de que se hubiera involucrado en algo turbio cruzó mi mente.

Lucía sonrió con ternura y giró el monitor hacia mí.

—No, señora. No es nada ilícito. Mire aquí.

Me incliné. Mis ojos recorrieron la lista de transacciones. Era una lista interminable que se remontaba a cinco años atrás.

Fecha: 15 de Octubre de 2019. Depósito: $15,000. Referencia: Pensión Roberto. Fecha: 15 de Noviembre de 2019. Depósito: $18,000. Referencia: Venta Auto Roberto. Fecha: 15 de Diciembre de 2019. Depósito: $15,000. Referencia: Nómina Extra Roberto.

Y así seguía. Mes tras mes. Año tras año. Los montos variaban, pero la constancia era absoluta.

—Señora —explicó Lucía—, esta cuenta recibe depósitos quincenales y mensuales desde hace cinco años. Parece que el titular secundario, el señor Roberto, configuró transferencias automáticas de su pensión, de sus bonos y de otros ingresos directamente a esta cuenta. Además, parece que se han liquidado varias inversiones a nombre de esta cuenta.

Mi mente era un torbellino. ¿Roberto? ¿El mismo Roberto que se fue dejándome “tres mil pesos”?

—¿Hay… hay algún mensaje? —pregunté, sin saber muy bien qué buscaba.

Lucía revisó el sistema. —A veces los clientes dejan notas en las transferencias programadas. Déjeme ver… Sí, aquí hay una nota recurrente en los depósitos mensuales.

—¿Qué dice? —pregunté, sintiendo que el corazón se me iba a salir del pecho.

Lucía leyó en voz alta: —”Para que nunca te falte nada. Perdóname.”

El mundo se detuvo. Los sonidos del banco desaparecieron. Solo escuchaba esas palabras retumbando en mi cabeza. “Para que nunca te falte nada. Perdóname”.

Rompí a llorar. Allí mismo, frente a la ventanilla, frente a los extraños que hacían fila. Lloré no por el dinero, sino por el tiempo. Lloré por los cinco años de rencor, por los cinco años de creer que él me había despreciado con una miseria, cuando en realidad, había estado trabajando para mí en silencio todo este tiempo.

—Señora, ¿está bien? —preguntó Lucía preocupada, ofreciéndome un pañuelo.

Asentí, limpiándome las lágrimas. —Necesito saber… ¿él sigue haciendo los depósitos?

Lucía revisó de nuevo. Su expresión cambió. Se volvió sombría. —El último depósito fue hace tres meses, señora. Después de eso, hay una notificación del banco. La cuenta del remitente fue cerrada por fallecimiento.

El golpe fue físico. Sentí como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. —¿Fallecimiento? —susurré.

—Sí… Lo siento mucho. Al parecer, el señor Roberto falleció hace noventa días. Como usted es la cotitular de esta cuenta, el dinero siempre fue suyo, pero los depósitos se detuvieron porque la fuente se cerró.

Roberto había muerto. Y yo no lo sabía. Nadie me lo había dicho. Murió solo, en el norte, mientras yo alimentaba mi orgullo en esta casa que se caía a pedazos.

Salí del banco como un zombi. No retiré el dinero para la tubería. Caminé hasta un parque cercano y me senté en una banca de metal frío. Saqué el celular. Tenía que saber. Llamé a nuestro viejo amigo, Carlos, el único con el que Roberto mantenía contacto.

—Carlos… —dije cuando contestó—, soy Carmen.

Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. —Carmen… —su voz sonaba triste—. Pensé que nunca llamarías.

—¿Es verdad? —pregunté—. ¿Roberto murió?

Carlos suspiró pesadamente. —Sí, Carmen. Fue un cáncer fulminante. Se lo detectaron poco después de que se separaron.

—¿Por qué? —grité al teléfono, sin importarme la gente que pasaba—. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué se fue así?

—Porque te amaba demasiado, Carmen —dijo Carlos, y sus palabras fueron puñales—. Él sabía que venían tiempos difíciles. Sabía que el tratamiento consumiría todo. No quería que lo vieras deteriorarse, no quería que gastaras tus ahorros cuidándolo, no quería ser una carga. Él quería que lo recordaras fuerte. Se fue para protegerte. Vendió su camioneta, trabajó horas extra mientras pudo, invirtió todo lo que tenía… todo lo depositaba en esa cuenta que te dejó.

—Me dijo que eran tres mil pesos… —sollocé.

—Lo sé. Me dijo que te conocía. Sabía que eras orgullosa. Si te hubiera dicho que te dejaba todo su dinero, no lo habrías aceptado, habrías insistido en pagar sus médicos. Él te mintió para salvarte. Te dijo que eran tres mil pesos sabiendo que, con tu orgullo, no tocarías esa tarjeta hasta que realmente estuvieras desesperada. Él apostó a que para cuando la necesitaras, el dinero habría crecido lo suficiente para cuidarte cuando él ya no pudiera.

Colgué el teléfono y miré al cielo. Las nubes grises se estaban abriendo, dejando pasar un rayo de sol tímido.

Roberto no me había abandonado. Roberto me había estado cuidando cada día de estos cinco años. Cada vez que yo maldecía su nombre al ver una factura impagable, él estaba, de alguna manera, poniendo un ladrillo más en el muro que me protegería del frío.

La tarjeta azul en mi mano ya no pesaba. Ahora quemaba, pero no de dolor, sino de un amor tan grande y tan sacrificado que me costaba comprenderlo. Había vivido cinco años en la oscuridad del rencor, cuando la luz de su amor había estado ahí, guardada en un cajón, esperando pacientemente a que yo estuviera lista para verla.

Regresé a casa. El fontanero seguía esperando afuera. —Señora, ¿pudo resolver? —preguntó, mirándome con duda.

Lo miré y sonreí, una sonrisa triste pero llena de paz. —Sí, arréglelo todo. Ponga el mejor piso. Ponga las mejores tuberías.

Esa noche, me senté en la sala, en medio del caos de la reparación. Saqué una foto vieja de Roberto, una donde estábamos en la playa, jóvenes y sin preocupaciones. La acaricié.

—Gracias, viejo necio —susurré al silencio de la casa, que ya no se sentía vacío, sino lleno de su presencia—. Gracias por cuidarme. Perdóname por no haber entendido.

El dinero no me devolvió a mi esposo. No borró la soledad de las noches. Pero me devolvió algo más importante: la certeza de que fui amada profundamente, incondicionalmente.

La lección que aprendí fue dura. El orgullo es un escudo que a veces nos protege, pero otras veces nos impide ver los tesoros que nos dejan quienes nos aman. No esperen cinco años para abrir el cajón. No dejen que el resentimiento les robe la oportunidad de entender la verdad. A veces, lo que parece un adiós frío es, en realidad, el acto de amor más cálido que alguien puede hacer por nosotros.

Hoy, a mis 65 años, soy una mujer rica. No por los millones en el banco, sino porque sé que el amor verdadero trasciende el tiempo, la distancia e incluso la muerte. Y esa tarjeta… esa tarjeta ya no está en el cajón. La llevo conmigo, cerca del corazón, como el último regalo de un hombre que me amó más que a su propia vida.