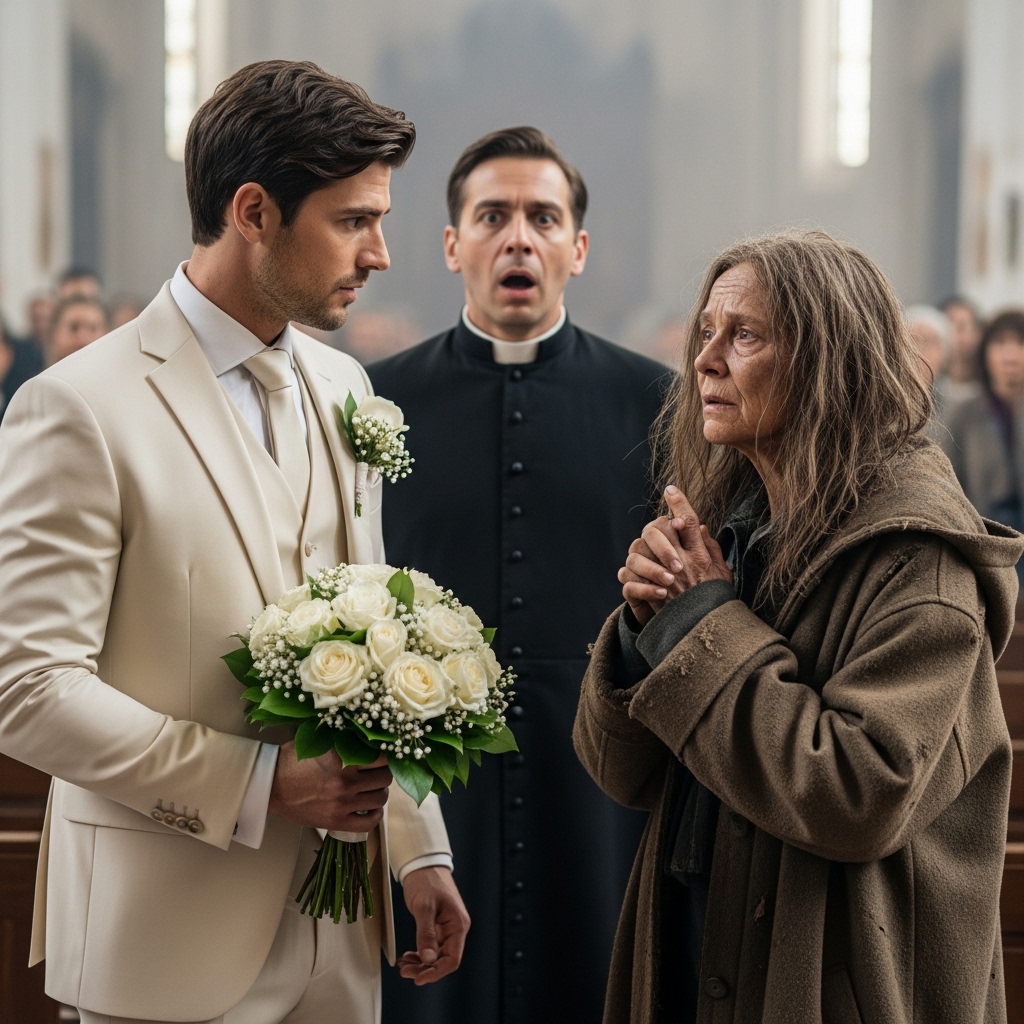

El silencio en la iglesia de San Miguel no era un silencio de paz o de oración; era un silencio pesado, asfixiante, cargado de lástima y morbo. Doscientos invitados contenían la respiración, con los ojos clavados en un solo hombre: Javier Mendoza. Allí estaba él, de pie frente al altar, impecable en su traje de diseñador, sosteniendo un ramo de rosas blancas que empezaban a temblar en sus manos. Hace apenas unos minutos, Valentina, la mujer con la que había planeado pasar el resto de su vida, había salido corriendo por el pasillo central, dejando atrás el velo, el compromiso y la dignidad de Javier.

El mundo de Javier, construido sobre el éxito empresarial, el estatus y la apariencia de perfección, se desmoronaba en segundos. Sentía las miradas en su nuca como agujas. Podía escuchar el zumbido de los murmullos y, peor aún, ver por el rabillo del ojo cómo algunos levantaban sus teléfonos para grabar su humillación. “Lo dejaron plantado”, susurraban. “Pobre diablo”, pensaban otros. Su madre, Doña Mercedes, estaba al borde del desmayo en la primera fila. El padre Miguel lo miraba con una mezcla de compasión e incomodidad, sin saber si dar por terminada la ceremonia o esperar un milagro.

Fue en ese instante, cuando Javier sentía que el suelo se abría para tragarlo, que una voz suave rompió su trance. No era la voz de un familiar, ni de un amigo. Era una voz desconocida, pero cargada de una humanidad que él no había sentido en años.

—Señor… vi lo que pasó. Nadie debería quedarse solo en un momento así.

Javier giró la cabeza lentamente. A su lado, surgida de las sombras de una columna lateral, había una mujer. No encajaba en aquel escenario de lujo y flores importadas. Su ropa era humilde, una blusa de lana marrón desgastada por los años y una falda oscura que había visto tiempos mejores. Su cabello castaño estaba algo desaliñado, pero limpio. Sin embargo, lo que capturó a Javier no fue su apariencia, sino sus ojos. Eran profundos, tristes, pero poseían una firmeza serena, la de alguien que ha visto el infierno y ha sobrevivido.

—¿Quién es usted? —preguntó él, aturdido.

—Me llamo Sofía —respondió ella con calma, ignorando las miradas de horror de los invitados de la primera fila—. Solo entré para refugiarme de la lluvia. Pero vi cómo ella se iba… y vi cómo usted se quedaba.

Sofía no le ofreció frases vacías como “todo pasará” o “es mejor así”. Simplemente le ofreció su presencia. En medio de un mar de gente rica y superficial que solo lo juzgaba, una mujer que no tenía nada le estaba ofreciendo lo único que le quedaba: su tiempo y su empatía.

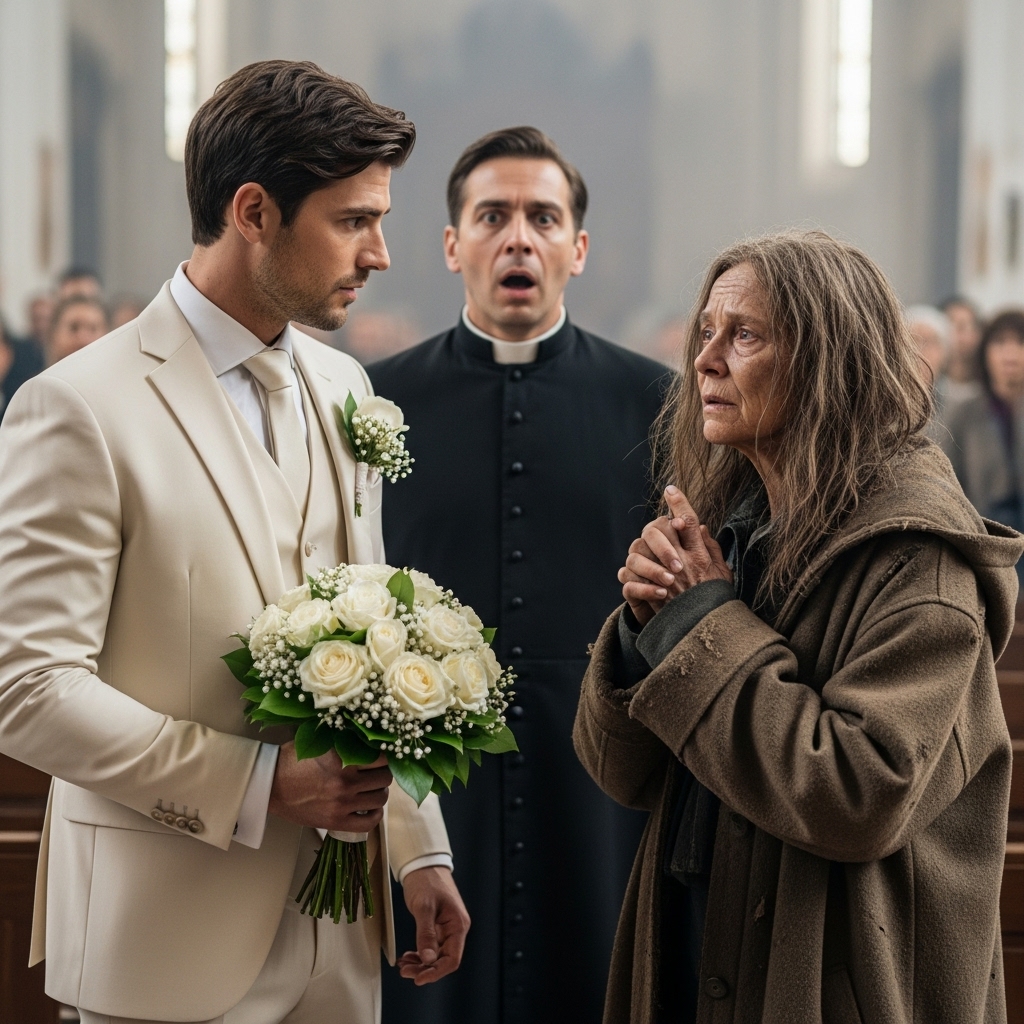

Una idea loca, nacida de la desesperación, la ira y el orgullo herido, cruzó la mente de Javier como un rayo. Miró a los invitados, a las flores que costaron una fortuna, al banquete que esperaba. Todo era una puesta en escena. Valentina había demostrado que su amor era una farsa. ¿Por qué no convertir esa tragedia en algo diferente? ¿Por qué seguir el guion que la sociedad esperaba de él, el del novio abandonado que se va a casa a llorar?

—Padre Miguel —dijo Javier, con una voz que resonó en las paredes de piedra—. Quiero hacerle una pregunta. Si yo decidiera casarme ahora mismo… con esta mujer, ¿sería posible?

El grito ahogado de Doña Mercedes fue el preludio del caos. “¿Te has vuelto loco, Javier?”, gritó ella. El sacerdote tartamudeó sobre la impulsividad y la santidad del sacramento. Pero Javier estaba decidido. Se volvió hacia Sofía, ignorando el escándalo a sus espaldas.

—Sofía, sé que esto suena a locura. Usted no me conoce, yo no la conozco. Pero estoy cansado de ser humillado. Tengo todo listo para una boda, menos la novia. Usted fue la única persona que mostró bondad genuina hoy. ¿Aceptaría casarse conmigo? No por amor, sino como un acto de mutua ayuda. Yo le ofrezco una vida digna, y usted me ayuda a no salir de aquí como un perdedor.

Sofía lo miró largamente. En sus ojos, Javier vio pasar una película de dolor: hambre, soledad, noches frías. Ella vio en él a un hombre herido, no a un loco. Vio una mano extendida en medio del naufragio.

—Acepto —susurró ella, y esa palabra detonó una cadena de eventos que ninguno de los presentes podría haber imaginado.

Lo que Javier no sabía en ese momento, mientras el flash de las cámaras estallaba y su mundo conocido se hacía pedazos, era que ese acto impulsivo no era el final de su vida, sino el comienzo de una historia que desafiaría toda lógica; un destino que estaba a punto de demostrarle que, a veces, hay que perderlo todo para encontrar lo único que verdaderamente importa.

La ceremonia fue surrealista. El Padre Miguel, presionado y aturdido, ofició el rito. Sofía sacó de su bolso gastado sus documentos, que guardaba como un tesoro en una bolsa de plástico: Sofía María Ramírez, viuda, 34 años. Cuando intercambiaron los votos, no hubo promesas de amor eterno, sino de respeto y dignidad. “Prometo ser un esposo honesto”, dijo Javier. “Prometo ser una compañera leal”, respondió Sofía. Incluso el regreso dramático de Valentina, gritando objeciones desde la puerta de la iglesia con su vestido arrugado, no pudo detenerlo. Javier, con una frialdad nueva, la rechazó frente a todos: “Tú tomaste tu decisión al correr, yo he tomado la mía al quedarme”.

El viaje hacia la mansión de Javier fue silencioso. Sofía miraba por la ventana del lujoso sedán negro, sintiéndose una intrusa en su propia vida. Al llegar, la magnitud de la riqueza de Javier la golpeó. Una casa inmensa, jardines perfectos, empleados. Guadalupe, la ama de llaves, los recibió con la confusión pintada en el rostro, pero con una profesionalidad inquebrantable preparó la habitación de huéspedes para la “nueva señora”.

Esa primera noche, sentados en la sala con una distancia prudente entre ambos, establecieron las reglas del juego.

—Esto no es un matrimonio real en el sentido romántico —aclaró Javier, sirviéndose un trago para calmar los nervios—. No espero nada de usted, Sofía, más que compañía y honestidad. Viviremos vidas separadas bajo el mismo techo.

—Lo entiendo, señor Javier. Y se lo agradezco. Solo necesito que sepa algo… no acepté por interés en su dinero, aunque lo necesito. Acepté porque vi su dolor. Mi esposo, Roberto, falleció hace dos años en un accidente. Desde entonces, perdí mi casa, mi trabajo como maestra y mi rumbo. Sé lo que es que el mundo se te caiga encima.

Esa confesión fue el primer ladrillo del puente entre ellos. Javier, el empresario exitoso, y Sofía, la viuda empobrecida, compartían la misma cicatriz: la pérdida.

Los días siguientes fueron un extraño baile de adaptación. Javier llevó a Sofía de compras, no para convertirla en una muñeca de exhibición, sino para devolverle la dignidad. “No es un regalo, es lo que corresponde a mi esposa”, insistía él ante la renuencia de ella a gastar. En las cenas, Javier descubrió que Sofía no era una mujer simple. Tenía cultura, leía, y poseía una sabiduría práctica que él, en su burbuja de privilegios, desconocía. Ella, a su vez, descubrió que bajo la armadura de frialdad de Javier había un hombre generoso que había olvidado cómo ser feliz.

La prueba de fuego llegó con una cena con los amigos de Javier. La élite de la ciudad estaba lista para devorar a la “mendiga”. Pero Sofía, con un vestido sencillo y la cabeza alta, los desarmó. No con arrogancia, sino con autenticidad. Cuando le preguntaron maliciosamente cómo había enamorado a Javier tan rápido, ella respondió con verdad: “No nos enamoramos. Nos rescatamos. El respeto es una base más sólida que muchas pasiones que he visto arder y apagarse”. Javier la miró esa noche con algo más que gratitud; la miró con admiración.

Pero el destino, caprichoso, no iba a dejarles el camino fácil. Valentina regresó, esta vez no con súplicas de amor, sino con amenazas. Su padre, un magnate de la construcción, condicionó un contrato de cinco millones de pesos a que Javier anulara su “ridículo matrimonio”.

—Es un capricho, Javier —espetó Valentina—. Estás tirando tu futuro por una mujer que recogiste de la calle.

Sofía escuchó todo desde la habitación contigua y, sintiendo que era un lastre, preparó sus maletas. Cuando bajó las escaleras, encontró a Javier rechazando la oferta.

—Dile a tu padre que el dinero se recupera, pero la lealtad no tiene precio. Sofía se queda.

Al verla con las maletas, Javier la detuvo con una firmeza que le robó el aliento.

—No te vayas. Tú vales más que cinco millones. Vales más que cualquier contrato.

Ese acto de lealtad rompió las barreras que quedaban. Empezaron a funcionar como un equipo. Sofía, animada por Javier, retomó su vocación. Consiguió trabajo en “La Esperanza”, una escuela para niños de bajos recursos. Su luz interior, que había estado apagada por la miseria, volvió a brillar. Javier, contagiado por su pasión, comenzó a involucrarse en la escuela, donando equipos y tiempo. El empresario frío se estaba descongelando.

Sin embargo, había un fantasma en la habitación: Roberto.

Sofía se sentía culpable cada vez que reía con Javier, cada vez que sentía esa calidez en el pecho al verlo llegar del trabajo. Sentía que amar de nuevo era traicionar la memoria del hombre bueno que había muerto trabajando para darle un futuro. Javier lo notaba. Veía la sombra en sus ojos cuando sus manos se rozaban por accidente. Él, pacientemente, esperaba. “Te esperaré el tiempo que sea necesario, Sofía. Incluso si es para siempre”, le dijo una noche lluviosa.

El clímax emocional llegó de la forma más inesperada, cuatro años después de aquel día en la iglesia. Un hombre tocó a la puerta de la mansión. Era Ricardo, el hermano de Roberto. Venía avergonzado, con la cabeza baja. La familia de Roberto había sido cruel con Sofía, echándola a la calle y culpándola de las deudas tras la muerte de su esposo.

—Vengo a pedir perdón, Sofía —dijo Ricardo, con la voz quebrada—. Y a entregarte esto. Encontramos estas cartas en las cosas de Roberto. Nunca te las dio.

Eran tres cartas. Javier se sentó junto a ella mientras las leía, sosteniendo su mano temblorosa. En la última carta, escrita semanas antes de su muerte, Roberto, con una premonición inquietante, le daba su bendición:

“Mi amada Sofía, si lees esto es porque no estoy. Solo te pido una cosa: no mueras conmigo. Tienes tanto amor para dar que sería un pecado guardarlo. Encuentra a alguien que te valore, que te haga reír. Ámalo sin culpa. Mi mayor deseo es tu felicidad, sea conmigo o sin mí.”

Las lágrimas de Sofía mojaron el papel, pero no eran lágrimas de dolor amargo, sino de liberación. Sintió cómo un peso de toneladas se levantaba de sus hombros. Roberto no era un carcelero desde el más allá; era su ángel guardián que la empujaba hacia la vida.

Sofía levantó la vista y encontró los ojos de Javier, llenos de una ternura infinita.

—Javier… —susurró ella.

—Aquí estoy, Sofía.

—Ya no tengo miedo.

Esa noche, no hubo necesidad de palabras. El beso que se dieron fue la culminación de cuatro años de paciencia, respeto y una amistad que había echado raíces profundas hasta convertirse en un amor inquebrantable. Fue la fusión de dos almas que habían estado rotas y que juntas habían creado una obra de arte.

El tiempo pasó, no volando, sino caminando con pasos firmes y felices. Llegó Esperanza Roberta, una niña de ojos vivaces que llevaba en su nombre el homenaje al pasado y la promesa del futuro. Luego llegó Javier Roberto, completando la familia. Javier vendió gran parte de sus acciones para dedicarse por completo a la fundación que crearon juntos, encontrando en la sonrisa de los niños y en la paz de su hogar una riqueza que sus cuentas bancarias nunca le habían dado.

Diez años después de aquel fatídico día, Javier organizó una sorpresa. Llevó a Sofía a la misma iglesia. No había cientos de invitados, ni prensa, ni flores ostentosas. Solo estaban ellos, sus hijos, Doña Mercedes (que había aprendido a adorar a Sofía), Guadalupe y el Padre Miguel, ahora mucho más viejo.

—¿Por qué estamos aquí? —preguntó Sofía, sonriendo.

—Porque la primera vez me casé contigo por desesperación y orgullo —respondió Javier, tomándole las manos frente al altar—. Hoy quiero casarme contigo por las razones correctas. Quiero casarme contigo porque eres mi mejor amiga, mi socia, la madre de mis hijos y el amor de mi vida. Sofía, gracias por entrar a esta iglesia aquel día.

Sofía, con los ojos brillantes, acarició el rostro de su esposo.

—Gracias a ti, Javier, por no dejarme salir.

Renovaron sus votos. Esta vez, las palabras no fueron un trámite legal, sino verdades tatuadas en el alma.

Al salir de la iglesia, el sol brillaba con fuerza. Esperanza y Javier Roberto corrían por el atrio jugando. Javier y Sofía se detuvieron un momento, mirando hacia atrás, hacia el altar donde todo había comenzado con una tragedia.

—¿Crees en el destino? —preguntó Javier, pasando un brazo por los hombros de ella.

Sofía apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón.

—No sé si creo en el destino escrito, Javier. Pero creo que Dios a veces escribe derecho con renglones torcidos. Creo que el dolor nos vació para que pudiéramos llenarnos el uno del otro.

Caminaron hacia sus hijos, dejando atrás los fantasmas del pasado. No eran la pareja perfecta de revista que Javier había querido impresionar al mundo una década atrás. Eran algo mucho mejor: eran reales. Tenían cicatrices, sí, pero eran esas cicatrices las que hacían que su unión fuera indestructible. Habían aprendido que el “felices para siempre” no existe por arte de magia; se construye con perdón, con paciencia, con cartas leídas a destiempo y con la valentía de amar, incluso cuando el mundo te dice que estás acabado.

Y así, el hombre que fue abandonado en el altar y la mujer que buscaba refugio de la lluvia, demostraron al mundo que a veces, el final de un sueño es solo el principio de una realidad mucho más hermosa.